SASAGUPAPUA.COM. PAPUA BARAT

Suasana di Kampung Wonosobo, Distrik Moi Segen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mendadak tegang pada Senin sore, 19 Januari 2026. Jarum jam menunjukkan pukul 16.47 WIT.

Seorang pemuda pejuang Masyarakat Adat Klagilit Maburu, Ambrosius Klagilit tiba-tiba muncul balik pintu dengan nada suara penuh dengan amarah.

Dari tangannya, terayun sebuah kayu yang mengenai dinding yang seketika membuat kaget dua orang pria yang sedang duduk didalam rumah berdinding hijau itu.

“Ko bikin apa disini!” teriak Ambrosius, suaranya menggelegar di seluruh penjuru ruangan. “Ko ingat to, ko tidak boleh lagi datang di sini bicara ko punya kelapa sawit disini! Ko dengar tidak?” Teriaknya.

Di depannya, seorang pria yang mengenakan pakaian rapi, dengan topi dan menggantung tas hitam di pundaknya. Dia hanya bisa menundukkan kepala, mencoba membujuk dengan kata-kata yang kini tak berarti lagi bagi masyarakat adat.

Pria itu datang kembali, meski sebelumnya sudah diingatkan untuk tidak mengusik tanah leluhur mereka. “Saya datang minta maaf…” gumam pria itu pelan, nyaris tak terdengar.

“Tidak ada maaf! Ko bukan datang minta maaf, ko tipu banyak orang di sini!” balas Ambrosius dengan nada yang semakin meninggi. “Ko jangan bikin hancur kami punya marga gara-gara ko punya kelapa sawit!”

Ketegangan semakin terasa di udara. Masyarakat adat lainnya yang berkumpul di sekitar rumah ikut menyaksikan adegan tersebut dengan pandangan yang tajam. Mereka bukan lagi masyarakat yang bisa dengan mudah terbuai oleh janji-janji manis perusahaan.

Bagi mereka, tanah bukan sekadar komoditas; itu adalah identitas, warisan, dan nafas hidup mereka. Ambrosius terus melangkah maju, memaksa pria itu untuk segera meninggalkan rumahnya.

“Sudah, ko jalan sudah! Ko jangan bicara lagi, kau jalan!” Pria itu pun bangkit dari kursinya dengan perlahan. Dia melangkah menuju pintu keluar dengan langkah yang gontai. Namun, Ambrosius tidak berhenti sampai di situ. Dia mengikuti pria itu hingga ke halaman rumah, memastikan bahwa pesannya benar-benar tersampaikan.

“Orang kalau sudah tolak, jangan datang lagi!” kata Ambrosius, suaranya tetap tegas saat pria itu mulai menaiki sepeda motornya.

Di tengah debu yang mulai beterbangan seiring dengan deru mesin motor, Ambrosius berdiri dengan tegak. Dia menatap ke arah pria itu yang perlahan menghilang. “Ini kami punya tanah adat! Jangan coba-coba kasih hancur kami punya marga!” teriaknya.

Belakangan mereka tau bahwa pria itu bernama Algius, pria itu sempat mengaku sebagai perwakilan PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) yang telah beroperasi di distrik Moisegen, Kabupaten Sorong.

Seorang pria yang menyatakan dirinya adalah utusan perusahaan sawit (kiri) sedang membujuk warga di Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya untuk menyerahkan hutan adatnya kepada perusahaan. Dokumentasi AMAN

Kedatangannya membawa misi lama sejak tahun 2007/2008 yang telah ditolak berkali-kali oleh masyarakat setempat: membujuk Marga Klagilit Maburu agar menyerahkan 700 hektar wilayah adat mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pemicu Dibalik Kemarahan Ambrosius

Kemarahan Ambrosius Klagilit dalam video yang beredar luas pada 19 Januari 2026 bukanlah sebuah letupan tanpa alasan.

Di balik ketegasan sikapnya saat menghadapi perwakilan perusahaan sawit, tersimpan luka lama dan kekhawatiran mendalam akan masa depan Marga Klagilit dan hutan adat mereka.

Bagi pria yang akrab disapa Ambo ini, perjuangan yang dilakukan bukan sekadar soal batas tanah, melainkan soal mempertahankan identitas dan sumber kehidupan yang telah diincar sejak tahun 2007 oleh PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ).

Ketika diwawancarai media ini Selasa (20/1/2026), Ambrosius bercerita selama belasan tahun, perusahaan terus mencoba mendekati masyarakat adat dengan janji-janji kesejahteraan yang manis. Namun, kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya.

Ambo menceritakan bagaimana janji pembangunan rumah, beasiswa, dan pendidikan hanya menjadi isapan jempol.

“Dorang janji kesejahteraan, tapi sebenarnya tidak ditepati. Bayangkan, perusahaan baru bisa bangun satu rumah kecil untuk satu marga kalau marga itu sudah kasih wilayah adat sekitar seribu hektar. Di tempat tinggal saya, ada marga yang sudah kasih lahan tapi karena luasannya tidak sampai seribu hektare, tidak ada pembangunan rumah sama sekali,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ketidakpercayaan masyarakat semakin menebal ketika melihat nasib marga-marga tetangga yang telah lebih dulu menyerahkan lahan. Bukannya sejahtera, mereka justru terjerat utang puluhan miliar rupiah kepada perusahaan tanpa alasan yang jelas.

Ambo membeberkan bahwa ada marga yang tercatat memiliki utang hingga Rp25 miliar, bahkan warga transmigran pun ikut terjerat utang mencapai Rp35 miliar.

“Masyarakat bilang kita tidak pernah ambil uang dari perusahaan, tapi tiba-tiba kenapa kita punya utang sampai puluhan miliar? Ini kesejahteraan apa yang sebenarnya mereka bawa?” tanya Ambrosius.

Kekhawatiran utama Marga Klagilit saat ini adalah rencana perusahaan untuk mengincar luasan lahan sekitar 700-an hektare yang merupakan jantung hutan sagu mereka.

Wilayah itu bukan sekadar hutan biasa, melainkan lumbung pangan bagi seluruh kampung, termasuk bagi marga-marga yang hutannya telah hilang digusur sawit.

“Itu hutan penuh pohon sagu, ribuan jumlahnya. Kalau perusahaan masuk, artinya kita kehilangan sumber pangan. Izin perusahaan itu tepat sekali di atas dusun sagu dan tempat-tempat sejarah kami, tempat keramat dan bukti sejarah perang orang tua dulu,” jelasnya.

Ambo juga menyoroti pola “pecah belah” yang digunakan perusahaan untuk merayu anggota marga secara individu guna menciptakan konflik internal. Ia tidak ingin melihat keluarganya hancur karena hasutan modal.

Baginya, hutan adalah ibu yang memberikan hidup. “Kita punya perspektif, tanah ini kita punya mama. Bagaimana mungkin saya mau jual sa pu mama sendiri? Kita lihat hutan ini sebagai sumber kehidupan, sedangkan pemodal melihatnya hanya sebagai investasi yang ujung-ujungnya menyingkirkan kita,” tegas pria kelahiran 1997 ini.

Penderitaan Marga Klagilit semakin nyata ketika pada tahun 2023, sebagian besar dusun mereka yang bernama Mageme digusur tanpa izin dan tanpa persetujuan (FPIC).

Meski telah mengadu ke kementerian terkait, hingga kini belum ada pertanggungjawaban.

Situasi kerja di dalam perusahaan pun dinilai tidak memihak masyarakat lokal; mereka hanya menjadi buruh kasar, sementara posisi strategis diisi oleh orang luar.

Bahkan, ada insiden kekerasan di mana warga dipukul hingga tidak sadarkan diri hanya karena menanyakan nasib lamaran kerja mereka.

Merespons tekanan yang terus datang, Marga Klagilit yang berjumlah sekitar 118 jiwa telah melakukan pertemuan keluarga untuk mempertegas sikap. Mereka bersepakat untuk membuat pernyataan tertulis kolektif dan berencana melakukan aksi protes melalui jalur adat.

“Kita bersepakat untuk tidak akan terima perkebunan sawit. Kami sedang berpikir untuk melakukan sasi atau upaya adat, mungkin menanam jenis bambu tertentu sebagai simbol ritual adat di perbatasan lahan agar perusahaan tidak berani lagi menerobos masuk,” pungkas Ambo.

Anggota Marga Klagilit saat melakukan rapat usai seorang perwakilan dari PT IKSJ datang. (Foto: Ig @Adin_2025)

Pernah Mengirim Surat Aduan ke Kementerian Pertanahan

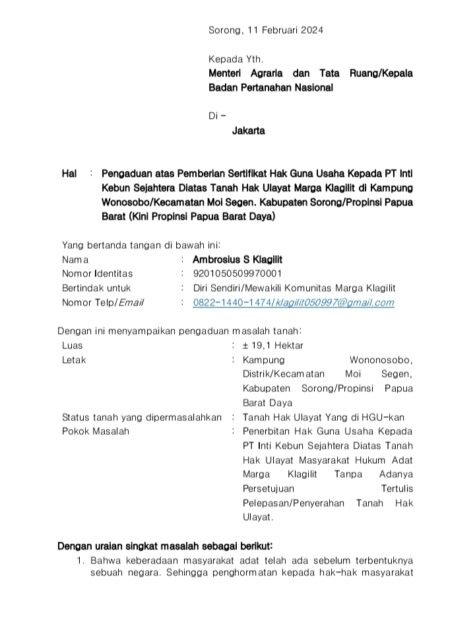

Pada tanggal 11 Februari 2024, Ambo Klagilit secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

Surat tersebut berisi protes keras atas pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Inti Kebun Sejahtera yang diduga telah menyerobot tanah ulayat seluas kurang lebih 19,1 hektar milik Marga Klagilit.

Persoalan ini mulai memuncak pada akhir tahun 2023. Awalnya, PT Inti Kebun Sejahtera melakukan kerja sama dengan Marga Mugu yang bertetangga dengan wilayah Marga Klagilit.

Surat pengaduan yang dikirim oleh Ambo Klagilit kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Namun, dalam aktivitas penggusuran di lapangan, perusahaan diduga melampaui batas wilayah dan masuk ke hutan adat Marga Klagilit.

Menyadari tanahnya dirusak, Marga Klagilit mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional perusahaan pada 28 Desember 2023 dan melakukan pemalangan adat dua hari setelahnya.

Berdasarkan hasil pengukuran mandiri menggunakan GPS, ditemukan fakta bahwa klaim HGU perusahaan telah mencaplok lahan milik mereka tanpa prosedur hukum yang benar.

Tindakan perusahaan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017.

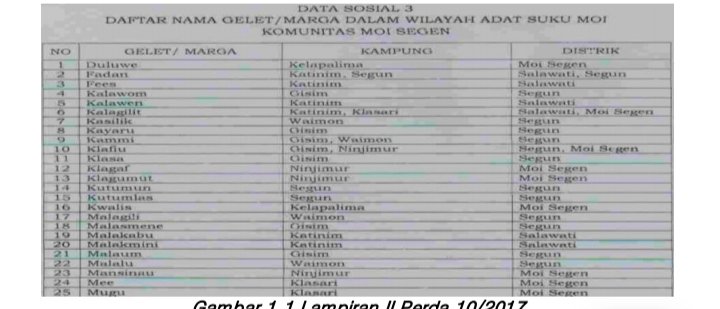

Selain itu, masyarakat adat juga sebenarnya memiliki kekuatan hukum dimana tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sorong menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Termuat dalam Perda tersebut beberapa ketentuan penting diantaranya, Pengakuan dan Perlindungan (vide Pasal 2), Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Moi (vide Pasal 7, Pasal 8).

Tugas dan Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Moi (vide Pasal 14), Hak Masyarakat Hukum Adat Moi (vide Pasal Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22).

Bahwa marga Klagilit merupakan subjek yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diatas, hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 Data Sosial.

Daftar Nama Gelet/Marga Dalam Wilayah Adat Suku Moi Komunitas

Moi Segen ada di angka 6 pada Perda 10/2017.

Karena adanya dugaan cacat administrasi dalam proses tersebut, Marga Klagilit mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera turun ke lapangan melakukan pengukuran ulang.

Mereka menuntut pemerintah agar mengevaluasi sertifikat HGU PT Inti Kebun Sejahtera dan melakukan pemutihan atau pengeluaran wilayah adat Marga Klagilit dari konsesi perusahaan demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Desforestasi di Moisegen

PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) merupakan anak perusahaan dari Ciliandry Anky Abadi (CAA) Group, yang memiliki keterkaitan dengan keluarga Fangiono (First Resources).

Sejak tahun 2020, pemilikan saham PT IKSJ dan dua perusahaan lainnya, yakni PT Inti Kebun Sawit dan PT Inti Kebun Lestari, beralih pemilikannya dari Kayu Lapis Indonesia Group menjadi milik CAA Group.

Berdasarkan laporan Pusaka Bentala Rakyat, sepanjang Januari hingga Februari 2024, telah terjadi deforestasi seluas 226 hektar di Distrik Moi Segen oleh PT IKS dari luas ijin perkebunan seluas 38.300 ha.

Awal Januari 2024, Marga Klagilit Maburu dari Moi Segen menemukan hutan dan dusun sagu mereka di Dusun Mageme digusur dan digunduli oleh bulldozer perusahaan PT IKSJ tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Marga Klagilit Maburu sebagai pemilik tanah. Perusahaan menanggapi keluhan warga bahwa mereka keliru melakukan penggusuran.

Pusaka Bentala Rakyat mengungkapkan hasil tandan buah dari kebun kelapa sawit PT IKS terintegrasi dikirim ke pabrik minyak kelapa sawit PT IKSJ, masih termasuk dalam satu grup perusahaan dengan perusahaan perkebunan dan minyak sawit PT IKSJ.

Hasil minyak kelapa sawit PT IKSJ dikirim ke perusahaan pengguna, pengolah dan pedagang minyak kelapa sawit yakni Colgate – Palmolive, Ferrero, Johnson & Johnson, L ‘Oreal, Neste Oil, PepsiCo, Kellogg’s, Mondelez, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble.’

Realisasi Izin: Fenomena “Landbanking”

Berdasarkan laporan Pusaka Bentala Rakyat tahun 2024 (Investasi Bodong Mengungkap Beban dan Manfaat dari Investasi Sawit di tanah Papua) terdapat kesenjangan besar antara luas izin yang diberikan dengan realisasi penanaman di lapangan. Banyak perusahaan diduga hanya mengincar lahan (landbank) dan membabat kayu tanpa menanam sawit.

Di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dari total 548.650 hektar izin yang diberikan, hanya 14,2% yang benar-benar ditanami. PT IKS sendiri baru menanam 743 hektar dari total izin 37.000 hektar.

Dampak lingkungannya pun sangat nyata. Di Kabupaten Sorong, Sungai Klamono dan Sungai Klawari yang dulunya jernih kini berubah menjadi cokelat pekat dan tercemar limbah sejak masifnya pembukaan lahan tahun 2008, merampas akses warga terhadap air bersih.

Janji Manis Tanpa Kesejahteraan, Sorong Dikepung Konsesi Sawit

Geliat perlawanan terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit di tanah Papua kini memasuki babak baru yang digerakkan oleh kesadaran kolektif generasi muda.

Greenpeace mencatat bahwa strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) di Distrik Moi Segen, Sorong, cenderung seragam dan berulang dengan memanfaatkan momen-momen rentan masyarakat adat.

Perwakilan Greenpeace, Juru Kampanye Hutan Indonesia, Amos Sumbung kepada media ini mengungkapkan momen hari raya seperti Natal, Tahun Baru, atau masa pendaftaran sekolah sering dijadikan pintu masuk bagi perusahaan untuk menebar janji manis berupa pendidikan gratis, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan rumah ibadah.

Perwakilan Greenpeace, Juru Kampanye Hutan Indonesia, Amos Sumbung. Foto: Jurnasyanto Sukanto/Greenpeace)

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa janji-janji tersebut hanyalah mitos yang tidak pernah terwujud dalam kesejahteraan nyata bagi orang asli Papua.

“Pengalaman panjang sejarah di Papua itu kita tidak pernah melihat bukti nyata dari semua janji-janji yang disampaikan oleh perusahaan. Saat ini luasan perkebunan sawit di Sorong menurut data kami sudah mencapai 213.548,30 hektare, dan realitasnya tidak ada satupun perusahaan sawit yang mampu membuktikan mereka bisa menyejahterakan orang Papua pada umumnya,” ujar perwakilan Greenpeace saat menanggapi sikap tegas Ambrosius Klagilit.

Di wilayah Papua Barat, Sorong kini menjadi daerah yang paling “habis-habisan” dikepung konsesi sawit selain Merauke, yang memicu keprihatinan mendalam terkait hilangnya hutan primer dan tutupan hutan yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam komitmen pemerintah mengurangi emisi karbon.

Situasi yang dihadapi Marga Klagilit Maburu dianggap sebagai dampak langsung dari sentralisasi keputusan pemerintah melalui kebijakan seperti Undang-Undang Omnibus Law, di mana kontrol perizinan tambang dan sawit ditarik penuh ke pusat.

Hal ini kata Amos menciptakan paradoks di mana negara seolah-olah telah “mengotak-ngotakkan” peta Papua ke dalam berbagai konsesi tanpa pernah melakukan konfirmasi atau meminta izin kepada pemegang hak ulayat sebelum izin diterbitkan.

“Sebenarnya mereka sudah dapat izin dulu dari pemerintah pusat, baru kemudian datang membujuk rayu masyarakat adat yang pada prinsipnya tidak setuju. Di sinilah pentingnya Undang-Undang Masyarakat Adat yang tidak pernah disahkan itu, supaya keberadaan masyarakat adat dan wilayah ulayatnya diakui negara sehingga pemerintah tidak semena-mena lagi memberikan izin ke sana kemari,” tegas pihak Greenpeace dalam pernyataannya.

Lembaga lingkungan internasional ini juga memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian Ambrosius Klagilit yang secara terang-terangan menolak kehadiran PT IKSJ di wilayah adatnya.

Bagi mereka, Ambo adalah representasi dari gelombang baru anak muda Papua yang sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada pihak luar, apalagi negara yang seringkali justru menjadi aktor di balik perampasan lahan.

Perlawanan Ambo dianggap setara dengan perjuangan tokoh-tokoh adat lain di tanah Papua, seperti Pak Vincent di Merauke, Pak Franky Woro, hingga gerakan ibu-ibu dari Orpa di Namblong yang semuanya memiliki satu tujuan: mempertahankan ruang hidup dari ancaman kehancuran.

“Kami sangat apresiasi tindakan Saudara Ambo yang berani menyatakan sikap dan membela hak marganya. Di Papua, Ambo tidak sendiri, ada banyak Ambo-Ambo lain yang sedang berjuang melawan penjajahan dan perampasan ruang hidup. Ini patut dilihat oleh teman-teman Papua lain bahwa kita harus berani bersuara; kita tidak bisa bergantung pada orang lain atau pendatang, apalagi negara. Harus masyarakat adat sendiri yang berjuang,” seru Amos.

Greenpeace mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi izin-izin yang sudah ada dan mengoptimalkan lahan yang sudah terbuka daripada terus merambah hutan primer yang menjadi sumber keanekaragaman hayati dan identitas masyarakat adat.

Menurut Greenpeace, jika pemerintah dan perusahaan terus memaksakan pembukaan lahan baru dengan mengabaikan prinsip FPIC (Fisrt, Prior, and Informed Consent), maka masyarakat adat akan menjadi korban dua kali lipat, mereka kehilangan pekerjaan yang dijanjikan dan pada saat yang sama kehilangan akses ke wilayah adat mereka selamanya.

“Perlawanan yang dilakukan oleh anak muda di Sorong melalui aliansi untuk penyelamatan masyarakat adat Moi diharapkan menjadi pengingat keras bagi para pengambil kebijakan bahwa tanah Papua bukan sekadar komoditas investasi, melainkan “Mama” yang menghidupi mereka dan harus dijaga keberlangsungannya demi masa depan,” katanya.

Mama-Mama Paling Merasakan

Pernyataan tegas datang dari Bernadina Y, Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moi Segen, menyusul ketegangan yang dialami oleh marga Klagilit akibat aktivitas pendekatan perusahaan di wilayah adat mereka.

Menurut Bernadina, praktik yang dilakukan pihak korporasi hingga saat ini masih menggunakan pola-pola lama yang cenderung menekan, terutama terhadap kaum perempuan atau “mama-mama” yang paling merasakan dampak langsung terhadap keberlangsungan ruang hidup mereka.

“Kita bisa melihat bahwa hingga saat ini perusahaan ini masih terus melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Terjadi tekanannya, apalagi sama mama-mama yang di sini. Kalau adanya aktivitas perusahaan ini kan, otomatis ruang hidup dari masyarakat adat, apalagi mama-mama ini, akan terancam,” ujar Bernadina dengan nada prihatin ketika dihubungi media ini, Selasa (20/1/2026).

Keresahan ini semakin mencuat setelah sebuah video pertemuan antara utusan perusahaan dan warga beredar luas. Meski awalnya banyak anggota marga yang tidak mengetahui kedatangan pihak perusahaan, video tersebut justru menjadi pemantik solidaritas di tingkat akar rumput.

Bernadina mengungkapkan dukungan justru mengalir deras dari masyarakat adat lainnya yang merasa memiliki nasib serupa.

“Dari beredarnya video ini, ternyata kita bisa lihat dampak positifnya. Banyak masyarakat adat, baik dari marga Klagilit atau marga-marga yang sudah kasih wilayah adatnya ke perusahaan, mereka banyak mendukung kami. Mereka membagikan video itu dan bikin caption yang bilang perusahaan ini memang datang tipu-tipu,” ungkapnya.

Bernadina membeberkan bahwa pola janji manis perusahaan seringkali tidak terealisasi di lapangan. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat yang telah menyerahkan lahan hanya menerima hasil plasma yang sangat kecil dan tidak mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, meskipun sebelumnya dijanjikan kesejahteraan yang besar.

“Nyatanya kami dari masyarakat adat sendiri saja sudah memberikan lahan kepada mereka, sampai saat ini tidak ada apa-apa yang dijanjikan dari perusahaan. Contohnya dikasih sekian rupiah juta, nanti dibagi untuk anak-anak sekolah baik SD, SMP, SMA. Mereka juga sempat tanya ke Bapak, mau mobil kah, mau apa. Ternyata mereka melakukan pendekatan ini sama seperti di masyarakat adat yang sudah memberikan tempatnya, cuma bicara-bicara saja jadi masyarakat tergiur,” tuturnya.

Menanggapi situasi yang kian mendesak, BPAN Moi Segen mendesak agar praktik-praktik pendekatan yang manipulatif ini segera dihentikan. Bernadina menekankan kedaulatan masyarakat adat atas tanah leluhurnya tidak boleh ditukar dengan janji-janji sesaat yang merugikan masa depan generasi mendatang.

“Kalau dari kami pemuda adat BPAN Moi Segen memandang pendekatan perusahaan seperti ini tidak boleh terus dibiarkan. Hak masyarakat adat harus dihormati, termasuk prinsip persetujuan bebas yang didahulukan dan diinformasikan tanpa paksaan,” pungkas Bernadina.

Sementara itu, Margi Kurniawan, salah seorang peneliti Masyarakat Adat yang pernah melakukan studi di Suku Moi Sorong, Papua Barat Daya menyatakan memahami sikap Masyarakat Adat marga Klagilit Maburu yang menolak upaya dari perusahaan sawit untuk melakukan alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Margi menjelaskan kawasan hutan adat yang selama ini dikelola dan dijaga oleh Masyarakat Adat marga Klagilit Maburu merupakan sarana edukasi, ruang hidup, budaya, spritual serta identitas mereka.

”Atas dasar ini, wajar saja bila Masyarakat Adat marga Klagilit Maburu menolak kehadiran perusahaan sawit di atas tanah adat mereka,” pungkas Margi.